You will not be able to stay home, brother.

You will not be able to plug in, turn on and cop out.

You will not be able to lose yourself on skag and skip,

Skip out for beer during commercials,

Because the revolution will not be televised.

(Gil Scott-Heron)

Da un po’ di tempo a questa parte circola la convinzione che la morte del cinema sia intrinsecamente legata alla rinascita della televisione. Che la TV è meglio del cinema, si sente dire, che se oggi si vuole vedere del buon cinema lo si può trovare sul piccolo schermo. E se è vero che il piccolo schermo si sta facendo sempre più grande, la sala, se anche non sta rimpicciolendo, potrebbe essere destinata a scomparire. La sala, però, non il cinema. Parte della confusione legata alla questione “TV vs cinema” ha a che fare con un errore di fondo: scambiare la quantità per qualità, dimenticare che se anche il peggior cinema di oggi potrà sembrare televisivo, la migliore televisione non sarà mai cinema e solo, al massimo, eccellente televisione.

Sgombriamo intanto il campo da possibili incomprensioni: qui parliamo di serialità via cavo americana, non di Bergman, Kieslowski, Reitz o Rossellini, né di registi statunitensi (Spielberg, Scorsese, Mann) che hanno girato film per la televisione. Non di televisione d’autore, dunque (se mai questa definizione può aver senso – la usiamo tanto per intenderci), ma di una televisione il cui autore non è il regista del singolo episodio ma piuttosto l’ideatore del format. Parliamo insomma dell’attuale Golden Age della TV americana, quella che ha preso il via con The Sopranos (1999) un quindicennio fa. Ma attenzione: la Golden Age della Tv stelle e strisce, secondo i manuali, è quella degli anni ’50 (The Twilight Zone, Alfred Hitchcock Presents) e Robert J. Thompson, intitolando il proprio testo Television’s Second Golden Age (1997) si riferiva agli ’80 (Hill Street Blues, St. Elsewhere, Cheers). Sarebbe allora in corso la terza “età dell’oro”, cominciata un quinquennio dopo la fine della seconda, sulla scia di serie di consolidamento e grande successo come E.R., Friends e, last but non least, Buffy the Vampire Slayer.

L’esplosione creativa degli ultimi anni appare dunque il risultato di un innesco di lunga data, rintracciabile almeno sei decenni fa e coincidente con l’inizio del processo di depotenziamento dell’industria cinematografica causato dal diffondersi dell’elettrodomestico televisivo. A rincarare la dose ci hanno poi pensato l’homevideo e, in tempi più recenti, il personal computer, internet, il download, etc. Ma l’economia non fa il cinema, fa soldi per mezzo del cinema e di quelli, non c’è dubbio, ne fa sempre di meno. Pazienza: non siamo qui per dare consigli di marketing o pensare (tentativo ancora più folle) di far cambiare idea agli spettatori su preferenze e modalità di fruizione. Se si sono estinti i dinosauri ma in giro ci sono ancora le lucertole, perché mai non dovrebbe estinguersi il cinema così come l’abbiamo conosciuto fino a oggi, per diventare qualcos’altro? Il cinema probabilmente non sarà più centrale nella creazione dell’immaginario popolare così come lo è stato nel ‘900, ma ciò non significa che stia per morire – lo ripetiamo fin dal primo numero, e continuiamo a esserne convinti.

E la televisione? Viva la televisione! Lunga vita alla televisione! Viva i Sopranos, viva OZ, 24, The Shields e Sons of Anarchy, viva Lost, Deadwood, Mad Men, Six Feet Under e Breaking Bad! Viva qualunque serie abbia appassionato, sorpreso, stupefatto, lasciato in ansia per la sorte di un personaggio, per una nuova puntata, per un finale di stagione che promette un nuovo inizio, altrettanto entusiasmante.Viva gli uomini, le donne, i padri, le madri, i figli e le figlie di queste serie, viva i medici, gli assassini, i poliziotti, le casalinghe, i pubblicitari e i vampiri, viva gli scrittori arrapati dall’animo sensibile e i motociclisti banditi ma con un’etica, viva le doppie personalità e i cambi di sesso, gli incesti e i matricidi, i giuramenti, i tradimenti, le morti per decapitazione e le pratiche erotiche tra esponenti di qualunque sesso e statura (viva i nani!), viva i buoni e i cattivi, soprattutto i cattivi!

La cattiveria, il sesso, la morte, i tabù: ecco alcuni degli argomenti a favore della supremazia televisiva. Il cinema se ne tiene alla larga, si sforza di piacere a tutti e così facendo piace sempre più a pochi. Ma di quale cinema stiamo parlando? Della spazzatura che invade le sale? Dei blockbuster hollywoodiani? Dei filmetti buoni per un pomeriggio senza preoccupazioni? Se questo è il cinema fa bene la gente a disertare le sale, a non leggere chi ne scrive, perché non c’è ben poco da vedere e da dire, al riguardo. Ben vengano True Detective e Game of Thrones, allora: almeno un po’ di sana destabilizzazione, visto che il cinema popolare sembra aver abdicato a ogni tipo di sovversione. Ammettiamolo: c’è un’industria cinematografica agonizzante, ripiegata su se stessa, incapace di elaborare nuove idee; e c’è una produzione televisiva che ne sforna di continuo, assicurando varietà di scenari e qualità di scrittura. Ma non è cinema, e va bene così. Il cinema è altrove, magari emarginato, escluso dai principali circuiti distributivi ma c’è. Forse non più il dinosauro di un tempo (viva Godzilla!) ma non ancora lucertola.

Il momento cruciale, quello intorno al quale tutti i discorsi convergono come in un’apocalittica spirale, sono i sei minuti con i quali si conclude la quarta puntata della prima stagione di True Detective. “The most cinematic moment in the history of television”, qualcuno ha detto. “Cinematic”: ecco la parola chiave. D’un tratto, la serie che tutti stanno guardando, lodata dalla critica e premiata dagli ascolti, lancia la sfida: questo è cinema, si annuncia, e lo si fa con un piano sequenza magistrale nel corso di una sparatoria, fuori e dentro appartamenti, oltre recinzioni, nel fuoco incrociato di gang rivali, verso una salvezza che fa trattenere il respiro fino all’ultimo. Chapeau, senza dubbio. Applausi. È cinema? È televisione? Per qualcuno è videogioco. Ma ci interessa davvero saperlo? E perché? Basta un piano sequenza, per quanto superbo, a fare cinema? Un dolly? Due dolly? Quanti dolly ci vogliono per fare cinema? Quanti carrelli? “Cinematic”: che cosa significa? All’indomani della messa in onda dell’episodio, Sam Adams se ne è occupato su Indiewire, per altro mancando il bersaglio, accusando la serie di essere troppo attenta allo stile e poco al contenuto, ma chiedendosi giustamente “quanti movimenti di macchina ricordate in The Wire?”, una serie che ha contribuito ad innalzare enormemente lo standard qualitativo degli ultimi tempi ma decisamente statica (dunque poco “cinematic”?).

Pochi giorni dopo, sul sito di Forbes, Dade Hayes ha stilato la lista dei “Five most cinematic moments in television history”, naturalmente a partire dall’acclamato piano sequenza. Nell’articolo si citano Altman, Spielberg e Frankenheimer, ma cosa si intenda per “cinematic” non viene mai chiarito. Anzi, al momento di presentare le cinque scene in questione, si rinuncia a definirle “cinematic” a favore di “standout” (eccezionali, di spicco). In cima alla lista c’è una scena tratta da un episodio di Mad Men, serie in cui, secondo l’autore, il creatore Matthew Weiner ” ha incanalato l’alienazione di Antonioni, la geometria di Ozu e il peso morale di Bresson. La massima espressione di questa miscela alchemica è raggiunta nel finale della quinta stagione, con il lungo dolly che mostra Don Draper abbandonare la bolla di stabilità e tranquillità domestica al fianco di Megan per riprendere il vecchio comportamento da lupo. Lo sguardo di John Hamm in chiusura ha ispirato mille post al momento del suo passaggio in TV e si conferma tutt’ora uno dei più alti esempi di presenza cinematografica in televisione”. Antonioni, Ozu e Bresson, niente meno. E un dolly. Più “cinematic” di così.

Con l’eleganza di un movimento di macchina, il cinema riversa il proprio soffio sul piccolo schermo: vediamola così, e saremo più vicini a sciogliere il dilemma, a dissipare il mistero. Pochi (nessuno?) si sono cimentati nell’analizzare le differenze di linguaggio tra le due forme (se ne occupa Maurizio Buquicchio, in un articolo di questo speciale) e le tesi a favore della superiorità del prodotto televisivo di qualità a scapito del cinema hanno sempre posto l’accento sui contenuti: l’imprevedibilità narrativa, il coraggio di osare affrontando temi delicati o rimossi, e via dicendo. Qui sta il limite della discussione, evidentemente, ma proviamo ad avanzare un’ipotesi: immaginiamo l’universo dei serial televisivi americani come la ricostruzione di un cinema di genere, ricco e sfaccettato, ormai scomparso e persino come il bacino in cui si va a raccogliere, nei casi migliori, l’eredità della New Hollywood spazzata via dall’avvento dall’ansia spettacolare dei blockbuster. Quella promessa di un cinema maturo, coinvolgente ma duro, poco desideroso di assecondare le certezze di una popolazione che in ogni caso, fuori dal buio delle sale, ne aveva sempre meno, pronto a mettere in discussione epiche ed eroismi e caso mai forgiarne di nuove, dalla parte dei perdenti, dei reietti, degli outsider; quel cinema che sapeva raccontare la fine del sogno americano, il tramonto del West, la corruzione della politica, l’impossibilità di conoscere la verità sugli altri, anche i più vicini a noi, e fidarsi delle istituzioni. La promessa di quel cinema non è stata mantenuta: non certo dal cinema americano dei nostri giorni, deludente sotto ogni punto di vista. Davvero della New Hollywood è rimasto poco o niente, e quel poco forse è più facile trovarlo in Mad Men, House of Cards e True Detective: non più cinema, ad ogni modo, ma ottima televisione.

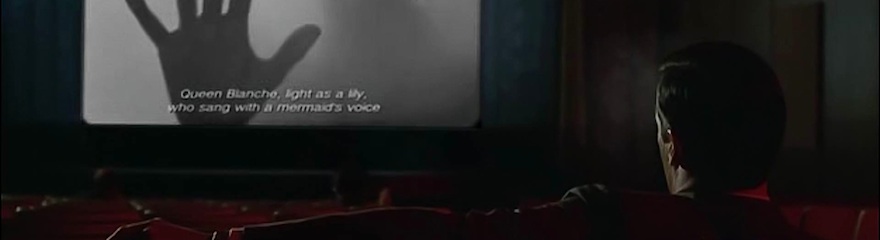

Cosa rimane al cinema, dunque? In quale inafferrabile sostanza si solidifica la sua intrinseca natura? Come distinguere l’immagine cinematografica da quella televisiva? Dove risiede la specificità del suo essere “cinematic”? È più semplice di quanto si pensi e Hayes, parlando di Mad Men, ci è andato vicino, sparandola un po’ grossa ma notando che non è il dispendio di mezzi (anche se può aiutare) a portare la TV verso il cinema. La forza della sequenza in questione, secondo l’autore dell’articolo, sta in una sorta di concentrazione di significati racchiusi nell’immagine. L’immagine parla da sé. Raramente nelle serie, anche nelle migliori tra quelle sopra citate, ci sono momenti in cui l’azione si ferma, il dominio indiscusso della scrittura cede il passo alla suggestione del visuale e l’immagine perde il suo fine illustrativo per spalancarsi a potenzialità ulteriori. Come giustamente sottolinea Marco Grosoli nel pezzo che chiude con un cortocircuito questo speciale, la definizione più semplice ed esatta di “immagine” è tempo compresso: “prima di essere materia linguistica, l’immagine è tempo compresso – o, per meglio dire, spazializzato – in forme più intense di qualsiasi narrazione, ovvero di qualsiasi modellizzazione del tempo. E se la televisione rivela l’assenza di fondo di questa compressione, facendola colare in una potenzialmente illimitata emorragia temporale, il cinema rimane attaccato ai limiti attraverso cui la compressione trova una definizione e una consistenza”. Una compressione che, pur essendo densa di significato, lascia spazio allo sguardo, alla presenza dello spettatore e al suo portato interiore. La compressione temporale dell’immagine cinematografica è ciò che manca alla televisione per farsi cinema ed è precisamente ciò che non le apparterrà mai proprio perché, allora, non sarebbe televisione ma cinema.

Un tempo si era soliti dire “c’è più cinema in una sola inquadratura di X che in tutta la filmografia di Y”. Di quest’espressione s’è fatto abuso e oggi nessuno se ne serve più, tanti sono stati gli sproloqui cui si è legata. Ma diciamolo: c’è più cinema in una qualunque inquadratura di Sokurov, Miguel Gomes, Pedro Costa, Lav Diaz, Albert Serra di quanto ce ne sia in tutte le serie targate HBO messe insieme. Ma c’è più cinema anche in singole inquadrature di Seidl, Herzog, Haneke, Carax e, perché no, Korine, Linklater e Dolan. Viva il cinema, allora! Perché, non facciamo confusione: se Hollywood ha abdicato ai suoi doveri ciò non vuol dire che il cinema sia defunto. Esiste altrove, ovunque, e da supremo appassionato delle serie so che non scambierei mai una sola inquadratura di Tabu (dico il primo film che mi viene in mente) con l’intero, magnifico, appassionante universo dei serial americani.

Tutto il resto è brutto cinema o, al massimo, ottima televisione.