Nelle opere di Jim Campbell Portrait of My Father (1994-95) e Photo of My Mother (1996), due fotografie sono collegate a macchine che registrano le funzioni vitali dell'artista (battito cardiaco e frequenza del respiro) e che utilizzano queste registrazioni per regolare la visibilità delle fotografie. In Portrait of My Father, la frequenza con cui la fotografia appare e scompare è determinata dal battito cardiaco di Campbell, registrato nel corso di otto ore mentre l'artista dormiva. Una registrazione digitale del respiro di Campbell regola allo stesso modo l'appannarsi e lo spannarsi dei vetri posti davanti alla fotografia di sua madre. Le macchine che controllano la temporalità di questi effetti sono etichettate e datate (“Il mio battito cardiaco dalle 00 alle 8, 12 gennaio 1995” e “Un'ora del mio respiro, gennaio 1996”). Le fotografie sono chiaramente vecchie, testimonianza di un medium già obsoleto che contrasta con la sofisticata tecnologia elettronica e digitale dell'installazione. In qualche modo richiamano anche l'analisi di una vecchia fotografia come barlume di un momento del tempo passato di Siegfried Kracauer, o la “scintilla magari minima di caso […] con cui la realtà ha folgorato il carattere dell’immagine” di Walter Benjamin[1]. Parte di un progetto più ampio intitolato “Memory Works”, le due opere caratterizzano il corpo del figlio (i suoi movimenti inconsci e vitali e i suoi tempi – tramite le tracce indessicali del passato/presente dell'iscrizione storica dei genitori -) producendo una sorta di dramma edipico tecnologicamente mediato. Soggetti a una a quanto pare inevitabile metaforicità letteraria, il cuore e il respiro determinano qui l'apparire e lo scomparire di memorie effimere. Le fotografie sembrano vivere, sembrano respirare a loro volta, lampeggiando nella propria opacità. La memoria, come in Proust, è fisica – involontaria e contingente. Lampeggiando a intermittenza, la sua chiarezza oscilla e il passato si rivela sempre al di là della nostra presa anche quando vicino ed allettante.

Assumendo una rigida posa formale, il padre impone il suo volto riempiendo l'inquadratura, fronteggiando severamente l'obiettivo e lo spettatore. Questo è Portrait of My Father. La madre, al contrario, appare rilassata, trasuda spontaneità, situata com'è nella mise-en-scène bucolica della campagna, a significare – in modo non troppo convincente – la contingenza che si suppone propria della fotografia amatoriale: si tratta di Photo of My Mother. Cavi visibili connettono la registrazione delle funzioni vitali del figlio alle rappresentazioni rispettivamente della madre e del padre che, a loro volta, sono connesse, sebbene invisibilmente, attraverso i circuiti elettrici dell'edificio. La famiglia nucleare, riprodotta per il museo. Quest'opera, sulla quale tornerò più avanti, affronta specificatamente la questione della leggibilità del corpo in relazione tanto al tempo quanto allo spazio, alla presenza e all'assenza. Storicamente, il corpo umano è stato utilizzato come unità di misura, ed è proprio questo fenomeno che mi propongo di indagare qui. Si tratta di un fenomeno la cui complessità emerge proprio dal corto circuito di Campbell, che intende misurare il corpo utilizzando il corpo umano stesso come misura.

Nella teoria architettonica, l'unità di misura è sempre stata una categoria dibattuta, nella quale vengono a trovarsi vari argomenti riguardo l'utilizzo del corpo umano come misura. La visione classica o tradizionale insiste su una scala calibrata sul copro umano per fare sì che l'ambiente creato si adegui ad esso in modo confortevole. Con l'avvento della modernità e, in particolare, con l'espandersi della mediazione tecnologica, lo spazio e l'unità di misura di esso sono proiettati nel reame del virtuale. Il corpo diventa un avatar che abita uno spazio virtuale, immaginario. Lo spazio ha espanso la propria portata – cosa vuol dire, infatti, utilizzare il corpo umano come unità di misura quando si ha a che fare con fenomeni descrivibili come “su scala globale”?

La complicità di corpo umano e unità di misura ha funzionato generalmente come supporto e garanzia dell'umanesimo. Svettanti grattacieli e strutture urbane monumentali che eccedono la loro stessa pensabilità in relazione al corpo come unità di misura sono spesso intesi come “disumani” o de-umanizzanti. In questo senso ha scritto eloquentemente E. M. Forster a proposito del senso di distanza fisico come ostile alla tecnologia:

“Vicino” è un luogo che posso raggiungere rapidamente a piedi, non un luogo con il quale il treno e l'aereo mi porteranno in fretta. “Lontano” è un posto che non posso raggiungere velocemente a piedi […] L'uomo è la misura. Questa fu la mia prima lezione. I piedi umani sono la misura della distanza, le sue mani quella del suo possesso, il suo corpo quella di tutto ciò che è degno e desiderabile”[2].

“Vicino” e “lontano” nei media, tuttavia, non sono stati concettualizzati secondo la questione di dove i miei piedi mi condurranno. Nel cinema, vicinanza e lontananza sono ineluttabilmente connesse alla scala delle inquadrature – primo piano, piano americano, campo lungo – nella misura in cui la misura diventa significante della distanza (i primi piani non sono solo giganti o mostruosi -sebbene siano certamente anche questo-, sono soprattutto vicini, intimi). Tuttavia, questa corrispondenza tra dimensione e distanza nella rappresentazione non è un'invenzione del cinema: essa può essere rinvenuta nella prospettiva rinascimentale, che calcola e mappa precisamente e matematicamente la crescita e la diminuzione di questa proporzione, su una superficie bidimensionale in relazione a un luogo che è sia presente che assente, vale a dire il punto di fuga. Misura, prospettiva, proporzione e corpo umano sono così ineluttabilmente connessi nella rappresentazione classica.

I paesaggi urbani contemporanei sono popolati di schermi giganteschi, che enfatizzano la monumentalità dell'immagine. Proiettate su palazzi, o su schermi montati su edifici, queste immagini si rivolgono a uno spettatore in movimento, occasionale, uno spettatore che è spesso distratto dagli innumerevoli altri stimoli della città moderna. Le metropoli più densamente popolate, come New York, Hong Kong, Tokyo o Shanghai, sembrano esibire nel modo più evidente questa cultura degli schermi colossali. Nella gran parte dei casi, sebbene non in tutti, le immagini veicolano il messaggio trasparente di una mercificazione in vertiginosa crescita. Un esempio apparentemente sottile è la trasformazione di un palazzo di uffici di una corporation in un prestigioso oggetto estetico, sfoggiante concetti di “gusto” e “valore”: il 4 dicembre 2004, Chanel ha aperto la sua più grande boutique (disegnata dall'architetto americano Peter Marino) sull'esclusiva Chou-dori Avenue nel quartiere di Ginza a Tokyo. Durante il giorno, l'edificio sembra un comune palazzo per uffici dotato di finestre trasparenti che consentono agli impiegati di guardare fuori, ma di notte la facciata (di 10 piani, alta cioè più di 60 metri) diventa un enorme schermo, una versione high tech del tipico tweed di Chanel. Fantasie astratte, immagini e messaggi – il tutto in un elegante bianco e nero – scivolano sulla superficie dell'edificio. Matthew Tanteri, uno degli architetti che hanno collaborato, ha affermato: «Più che a una grafica precisa, ambivamo a farne un media. In altre parole mentre la facciata funziona da fonte luminosa per l'edificio, diventa anche uno strumento comunicativo con immagini, loghi, e brand»[3] Diventare media. Mentre l'architettura è sempre stata un medium, questa esortazione implica che lo schermo sia la quintessenza dei media, uno schermo che sempre di più permea sia lo spazio privato che quello pubblico.

Dal 16 gennaio al 12 febbraio 2007, il MOMA di New York ha proiettato Sleepwalkers di Doug Aitken su cinque maxi schermi sui lati del museo. L'opera è stata pubblicizzata come un'“installazione cinematografica su larga scala per la proiezione sulle facciate del Museo d'Arte Moderna” e come “rilevante opera d'arte pubblica”. Lo stesso Aitken parlò di rovesciare l'interno del museo all'esterno. Ciò che colpisce di questa installazione è la sua inquietante somiglianza formale con gli enormi schermi pubblicitari di cui sopra. La dimensione immane delle immagini sembra situarle a loro insaputa nell'ambito di un genere le cui convenzioni sono già note e familiari. L'installazione tenta di occupare un sito che è già affollato, e che già detta la sua logica urbana e architettonica. Da cosa dipende questa prossimità rappresentativa, questa affinità tra l'universo estetico e le forme di mercificazione, soprattutto per quanto riguarda la dimensione? Ritornerò su questa questione più avanti.

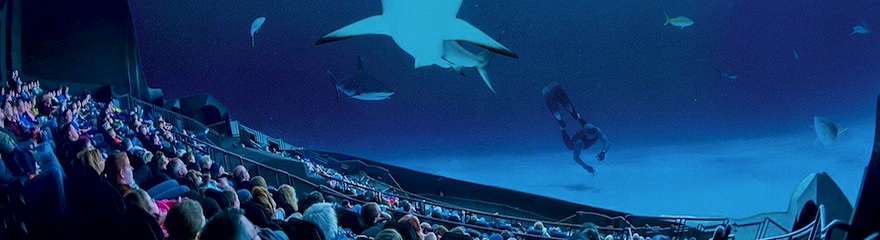

Il cinema era stato inteso anch'esso, all'epoca della sua nascita, in termini di dimensione – era "esagerato" ("bigger than life, in originale, n.d.t.). Il ventesimo secolo sarà certamente ricordato come l'era dello schermo cinematografico, uno schermo definito e localizzato (principalmente nello spazio della sala cinematografica). Durante questo secolo, il cinema era inoltre caratterizzato da uno schermo sorprendentemente fisso e da una forma del quadro precisa (il rapporto d'aspetto predominante rimase quello usato da Thomas Edison per il kinetoscopio nel 1889 e successivamente standardizzato per l'intera industria: 1.33:1). Per contro, oggi assistiamo a un'esplosione della pervasività e dell'eterogeneità di quella che possiamo definire una “cultura dello schermo”. Le dimensioni degli schermi variano oggi dal touch-screen in miniatura dell'iPhone e dell'iPad alla scala immensa dell'IMAX. Le immagini sono mobili e portatili, salvabili e riciclabili, rinvenute a comando e spesso effimere. La dimensione ridotta dell'iPhone è associata primariamente all'ideologia dell'iniziativa individuale e della proprietà, come a quella della mobilità portatile, ma con l'IMAX, la dimensione è una caratteristica centrale e definente, al punto che i film stessi devono implicare soggetti di una certa grandezza e inafferrabilità, che siano in grado di rendere sullo schermo narrazioni grandiose. L'IMAX sembra aver soddisfatto le aspirazioni cinematografiche associate al concetto di “esagerazione”. La prima fase dell'IMAX era perciò dominata da film naturalistici e d'esplorazione, evidentemente trascendenti la dimensione umana -minutissima al confronto- dei personaggi e delle trame. Non a caso l'IMAX nacque e trovò la sua collocazione nelle esposizioni universali come esibizione delle possibilità della tecnologia dell'immagine e i film stessi avevano più a che fare con questa stessa tecnologia che con un soggetto. Anche emigrando verso eventi specializzati associati a musei e centri scientifici, i film proiettati in IMAX erano intesi come esperienza educativa, spesso turistica (e imperialista)[4].

La retorica pubblicitaria dell'IMAX reitera e rinnova quella degli schermi panoramici degli anni '50 e si focalizza sul concetto di “immersione”. “Tu” (in quanto spettatore) non stai osservando lo spazio rivelato dallo schermo: ci sei dentro. Per John Belton, l'«illusione della visione orizzontale illimitata» nel Cinerama e nel Cinemascope intensificava il senso di immersione o di assorbimento dello spettatore nello spazio filmico, e molta della pubblicità di questi dispositivi enfatizzava infatti la rilocalizzazione spaziale dello spettatore dalla propria poltrona alla realtà del film[5]. Le pubblicità dell'IMAX insistono anch'esse sul fatto che lo spazio del film e quello dello spettatore vengano a coincidere. O gli oggetti e i personaggi del film escono dallo schermo in direzione del pubblico, o lo spettatore è risucchiato nel mondo del film, eliminando ogni confine tra spazio della rappresentazione e spazio della visione. In questo scenario, non esiste più alcun “fuoricampo”. Tutto il mondo è diventato media e, di conseguenza, non esiste più alcuna mediazione.

Il paradosso dell'IMAX è che il suo sviluppo e la sua espansione nei cinema hanno coinciso con la rapida e progressiva diminuzione della dimensione degli schermi – sui computer, con Quicktime, sui laptop, sui tablet, culminando in apparecchi mobili portatili come l'iPhone. L'iPhone è spesso visto come il discendente del palmare Newton MessagePad che emerse a metà anni '90. e la tendenza era chiaramente quella di rimpicciolire lo schermo. Ma è stato il touch-screen a comportare la vera rivoluzione tecnologica, in relazione alla mobilità e alla portabilità. Ora è possibile vedere film sul più piccolo degli schermi come sul più grande. Sebbene David Lynch, in difesa del grande schermo, abbia insistito categoricamente (con tanto di espressioni colorite) sul fatto che vedere un film su un iPhone equivalga a non aver visto il film[6], la mobilità delle immagini è un fenomeno culturale pervasivo che deve essere affrontato. Non è questione di domandarsi se si tratti della “stessa immagine”, ma di comprendere come tecnologie di dimensioni tanto diverse possano convivere nella stessa rete mediatica. Qual è il ruolo della “dimensione” nei media contemporanei e cosa implica questa in termini di configurazione o riconfigurazione di spazio, posizione e soggettività?

A un primo sguardo, l'iPhone, diversamente dall'IMAX, non sembra fornire un'esperienza immersiva. L'immersione implica un passaggio del soggetto all'interno dell'immagine, mentre l'iPhone sembra dare al suo utente un controllo senza precedenti sullo schermo. Ma se l'immersione, avendo a che fare con l'acqua, i fluidi, la liquidità, implica un assorbimento in una sostanza che è irresistibile e onnicomprensiva, si può definire come "immerso" l'utente di un iPhone. Non a caso l'ansia sociale legata agli iPhone è proprio il timore che i giovani, assorbiti dai propri iPhone, siano in qualche modo disconnessi dal mondo. Che non abbiano più conversazioni faccia a faccia, o, in altre parole, che non siano più realmente nel luogo in cui si trovano. Che possano fuggire dal reale. Questa paura dei pericoli degli iPhones ricorda le diatribe storiche contro il cinema per la sua irresistibile influenza sulle giovani e plasmabili menti, specialmente in relazione alle immagini di sesso e violenza. Nel caso dell'iPhone, ciò che si teme è una forma di immersione spazio-temporale, che faccia assentare l'individuo da un luogo e un tempo specifici. La geografia dell'iPhone è quella dell'”altrove”, una rete impossibile da mappare e da conoscere.

Tuttavia, l'immersione è un concetto molto vago e analiticamente impreciso e dovremmo essere cauti riguardo questo suo facile trasferimento dal discorso pubblicitario e giornalistico a quello teoretico della riflessione sui media. L'immersione non è utilizzata solo per descrivere l'esperienza dell'IMAX, ma anche quelle delle nuove tecnologie come l'immagine virtuale. È l'attrazione, l'aspirazione, l'esplicita fascinazione promossa dalla stessa industria. Ma cosa significa essere immersi? E perché l'immersione dovrebbe essere un desiderio contemporaneo? Ovviamente figurativamente, la tropologia nega la posizione fisica dello spettatore.(4) Vorrei proporre di leggere il concetto di immersione come sintomatico, come una richiesta che punta a un progetto di ricostruzione spaziale in un'economia sociale saturata di schermi.

L'IMAX riguarda l'eccesso. Una delle sue intro in sala impiega il tradizionale countdown da 10 a 1 (che gradualmente allarga i numeri fino a che questi non diventano giganteschi) e inserisce le parole «Guarda di più, ascolta di più, senti di più»(5), concludendo con lo slogan dell'IMAX «Pensa in grande». Il più grande schermo IMAX si trova in Australia, a Sidney, ed è alto circa otto piani. Gli schermi IMAX possono essere dieci volte la dimensione di uno schermo tradizionale. La definizione e la risoluzione dell'immagine è resa possibile da una dimensione del quadro di tre volte maggiore di quella delle convenzionali pellicole da 70 mm. Con la perforazione posta orizzontalmente invece che in verticale, la pellicola deve correre nel proiettore a velocità estremamente elevata. La definizione molto alta dell'immagine consente al pubblico di essere molto più vicino allo schermo. In una tipica sala IMAX, le poltroncine sono inclinate con un angolo molto acuto e tutte le file sono a una distanza corrispondente all'altezza dello schermo, mentre in sale convenzionali possono essere distanti anche da 8 a 12 volte l'altezza dello schermo. Come osserva Allan Stageman in un articolo affermando che l'IMAX e altri grandi formati possono effettivamente competere con la tv in HD, «il formato grande-schermo distrugge del tutto la consapevolezza dei confini del film da parte dello spettatore»[7].

È questo annichilirsi dei confini del quadro ciò su cui vorrei concentrarmi ora. Mentre il Cinemascope puntava a sfidare la visione periferica dello spettatore, l'IMAX e altri grandi formati eccedono lo sguardo in tutte le direzioni di modo che l'immagine appare incontenibile. Il quadro nel cinema non è solo una necessità tecnica che determina la relazione con la temporalità (24 fotogrammi -cioè 24 quadri o frames– al secondo) e la produzione di un'illusione di movimento, ma anche ciò che connette il cinema alla storia della pittura occidentale, in particolare nel suo rapporto con la prospettiva come regola per lo spazio. Il quadro demarca lo spazio della rappresentazione come un luogo speciale, che obbedisce a specifiche leggi che ne garantiscono la leggibilità. O, come ha affermato Derrida, il quadro, la cornice è un prototipo. Non è una parte dell'opera, ma nemmeno è al di fuori di essa: è ciò da cui l'opera si origina.[8] Il fotogramma, cioè il quadro, è la condizione di possibilità della rappresentazione. Nella storia del cinema, il fotogramma ha offerto alla composizione del film un contenitore e un limite che rivaleggiava con il limite della superficie bidimensionale dello schermo. Entrambi sono stati messi in discussione, ma il quadro e lo schermo sono stati necessari per il concetto di fuori-campo e di profondità di campo come spazi dell'immaginario.

Se il quadro costituisce un limite -un limite del tutto visibile- nell'esperienza dello spettatore nel cinema convenzionale, che cosa significa rimuovere quel limite utilizzando una tecnologia che eccede i limiti fisiologici della visione dello spettatore? L'IMAX chiaramente ha dei limiti, ma non sono di ordine visibile nell'esperienza dello spettatore. Esso tenta di combattere questi limiti, come si vede nella pubblicità dell'IMAX Corporation che recita: «Dicono che i nostri schermi si curvano agli angoli, ma non è vero. È la terra a farlo». I confini dello schermo IMAX vengono a coincidere con quelli della terra, quasi a sostenere che non si tratti di un limite culturale o artificiale. Ma in cosa risiede il fascino di questa idea di assenza di confini?

Nella storia della teoria estetica, questo concetto è stato frequentemente associato a quello del sublime nella sua formulazione filosofica. Nell'analisi di Edmund Burke, secondo la quale «gli oggetti sublimi sono vasti nella dimensione», all'occhio è data una posizione privilegiata, essendo esso una metonimia per tutto il corpo («in questo discorso ci riferiamo principalmente al sublime, perché riguarda l'occhio»)[9]. Per Burke, il sublime è associato alla passione, alla soggezione, al terrore e a un dolore che si rivela piacevole. Questa astrazione del dolore dal piacere è in molti casi un fenomeno corporeo – sia il terrore che il dolore «producono una tensione, una contrazione o una violenta emozione dei nervi»[10]. Questo è il sublime, a patto che ogni possibilità di un effettivo pericolo sia di fatto rimossa. In una sezione del libro intitolata «Perché gli oggetti di grande dimensione sono sublimi», Burke avvalora la sua argomentazione con una dettagliata dissertazione sulla fisiologia oculare, nella fattispecie sulla sua suscettibilità a una sorta di violenta stimolazione, una forte impressione sulla retina prodotta dalla luce emanata da tutti i punti dell'oggetto osservato.

Perciò il sublime, in una delle sue primissime formulazioni, è concettualizzato come una sorta di aggressione all'occhio. Paul Virilio si è riferito all'IMAX come a un «intervento alla cataratta», concepito per salvare il cinema dal proliferare di piccoli schermi attraverso quella che è a tutti gli effetti una saldatura dell'occhio alla tecnologia. Da un altro punto di vista, il campo visivo dei film in IMAX, eccedendo quello dello spettatore, è un'aggressione all'occhio, che eccede la sua capacità in una dimostrazione del potere assoluto dell'immagine. Ma perché il dolore e addirittura il terrore dovrebbero produrre il particolare piacere associato al sublime? Per Kant, si tratta di un piacere che può essere prodotto solo da una deviazione ed è la deviazione che causa il dolore preparatorio al piacere della scoperta della potenza e dell'estensione della ragione.

Il dolore è un prodotto dell'impressione violenta dell'inadeguatezza umana, della sua finitezza. La natura – l'oceano, un vasto paesaggio montuoso, una terribile tempesta – possono essere l'occasione per il sentimento del sublime, secondo Kant, ma nessuno di questi costituisce un “oggetto sublime” perché il sublime è un attributo della soggettività. Ed è, in ultima analisi, un correlativo della realizzazione della simultanea possibilità ed impossibilità della rappresentazione dell'infinito. La capacità di comprendere del soggetto è limitata e mentre questi non può comprendere la nozione di infinito – poiché l'immaginazione è inevitabilmente inadeguata – afferra però la propria inadeguatezza sensibile e immaginativa come un fallimento nullificato dalla ragione, che è invece la capacità di formarsi un concetto di infinito come totalità. È la facoltà del soggetto ad essere illimitata, così che l'infinito non risiede nel mondo – che sarebbe altrimenti minaccioso e incomprensibile – ma in un potere che risiede nel soggetto. Questo è del tutto in accordo, come cercherò di dimostrare più avanti, con la rappresentazione della relazione del soggetto all'infinito nel sistema della prospettiva quattrocentesca. Perciò, il sublime è prodotto dalla pressione di contenere nel pensiero l'infinito e concettualizzarlo come totalità. Il fatto che questo sia possibile è per Kant una prova della superiorità della ragione, del suo movimento oltre il sensibile – cioè del suo essere “soprasensibile”. Questo, a sua volta, è una prova dell'umano, della capacità della razionalità umana di eccedere i confini e le limitazioni della sua localizzazione spazio-temporale. L'infinità, in un certo senso, risiede nel soggetto. Ma la “facoltà illimitata” (ovvero la ragione) è basata sull'assenza e sull'inadeguatezza.

Perciò, il concetto di sublime aggancia la nozione di infinito e della sua rappresentabilità, nonostante questo non sia un termine che avrebbe usato Kant. Tuttavia, c'è un altro modo di intendere l'infinito che non ha a che fare con il sublime. La prospettiva rinascimentale, ereditata dal cinema, intende l'infinito come un punto – un punto perennemente indietreggiante – cioè il punto di fuga, che rispecchia la posizione del soggetto contemplante il quadro. Simile alla ragione kantiana in almeno un aspetto, esso funge da imprimatur di una competenza che prende forma andando oltre, addirittura annichilendo, la localizzazione sensibile e lo spazio temporale del soggetto, e tutte le singolarità/particolarità che fanno parte di un corpo finito, limitato dai confini della propria percezione sensibile. Per lo meno, questa lettura della prospettiva è quella dell'apparato teorico dei film studies, l'eredità di Jean-Louis Baudry, Jean-Louis Comolli, e di altri critici degli anni '70. Ed è anche quella di Erwin Panofsky. Panofsky analizza la prospettiva rinascimentale come il sintomo e l'istanza di un nuovo concetto – quello di infinito, rappresentato dal punto di fuga[11]. Tuttavia, si trattava di un infinito della rappresentazione che confermava e rassicurava il soggetto umano, rimpiazzando la teocrazia con l'umanesimo. In un certo senso, potrebbe essere inteso come una secolarizzazione del sublime.

La prospettiva produce un'illusione di profondità dell'immagine – potenzialmente infinita e garantita dal punto di fuga che marca il “luogo” dell'infinità. Questo permette la simulazione di una tridimensionalità su una superficie bidimensionale. Tuttavia, sia la modernità che la postmodernità sono state caratterizzate da un regime della superficie, e da una progressiva eliminazione della profondità. Come ha scritto notoriamente Frederic Jameson «un nuovo tipo di piattezza o di assenza di profondità, un nuovo tipo di superficialità nel senso più letterale del termine [è] forse il carattere formale principale di tutti i postmodernismi»[12]. Come viene inteso o rappresentato l'infinito in tale contesto? Dov'è il sublime? In un saggio provocatoriamente intitolato “Notes on Surface: Toward a Genealogy of Flatness” [“Note sulla superficie: per una genealogia della piattezza” n.d.t.] David Joselit ha ipotizzato che, nel caso della pittura, l'illusorio retrocedere del punto di fuga sia stato trasposto nell'estensione laterale. Cita infatti Clement Greenberg che afferma che l'espressionismo astratto utilizzava tele gigantesche per compensare la perdita della profondità illusoria[13]. E di fatto questa estensione laterale può essere rintracciata nella tensione verso schermi sempre più grandi – culminanti nell'IMAX, ma anche nell'inclusione di schermi più piccoli come l'iPhone in reti complesse ed estensive le cui dimensioni e la cui portata sono sfide alla comprensione individuale. La complessità di queste reti rientra in quello che Jameson ha definito il problema delle mappe cognitive. Questo suggerisce che l'infinito non sia più concettualizzabile in relazione alla profondità e al retrocedere, come nel sistema umanistico della prospettiva, ma in relazione alla questione delle dimensioni, dell'estensione e delle reti inconoscibili. Perché una rete, in teoria, non ha un inizio né una fine. Questo non preannuncia una rottura con la decorporeizzazione o la delocalizzazione dell'illusionismo prospettico, ma uno slittamento o un dislocamento del soggetto in relazione allo spazio, alla dimensione, e alla posizione che condivide con il sublime kantiano una mancanza in termini di conoscenza e di immaginazione. Dal punto di vista di Joselit, l'enfasi crescente sulla superficie e sulla piattezza nella rappresentazione estetica non può essere separata dalla produzione tardo-capitalistica del sé come immagine, come merce della superficie. In altre parole, c'è una conflagrazione di piattezza psicologica e ottica che genera una politica del sé visibile e che spiega l'incessante lavoro di stereotipizzazione (che sia razziale, sessuale, etnica e così via).

Il sublime è una categoria estetica che inevitabilmente provoca una reazione, sia questa di soggezione, terrore, piacere o paura – o spesso semplicemente una combinazione di questi. La pubblicità e la teoria sull'IMAX sono ossessionate dal suo coinvolgere lo spettatore in un'esperienza avvincente – da cui deriva il discorso dell'immersione. L'IMAX è descritto come prima di tutto un'esperienza viscerale, che richiede una forma di partecipazione corporea. Diversamente dall'esperienza di decorporeizzazione del classico sistema della prospettiva, il corpo sembra essere ciò che è al centro di ogni discorso sull'IMAX. Il sublime dell'IMAX, se esiste, devia qui da quello di Kant, per il quale il sublime era tale solo nella misura in cui eccedeva il sensibile, proclamando l'irrilevanza della presenza spaziotemporale in favore della concezione infinita della ragione. Il discorso dell'immersione sembra salvare il corpo dalla sua nullificazione sia da parte della prospettiva rinascimentale che da quella del sublime kantiano, rendendoci di nuovo presenti a noi stessi.

Ma io vorrei al contrario sostenere che questa immersione è una categoria sintomatica e che ci si dovrebbe chiedere qual è – o cos'è – il corpo che torna centrale in questa nuova forma di sublime. Il corpo qui è un fascio di sensi – anzitutto la vista, l'udito e il tatto. Questo appello al corpo come esperienza sensoriale, come anche la necessità di saziare tutte le sue richieste per il suo piacere, non riattiva un accesso alla presenza spaziotemporale o alla localizzazione. Al contrario, delocalizza radicalmente il soggetto ancora una volta, ambendo a vedere di più, a sentire di più e a esperire di più in un “altrove” perennemente in espansione. L'IMAX è nato nelle esposizioni universali che costituivano un'esibizionistica messa in mostra del potere della tecnologia in espansione (ciò che David Nye ha chiamato il “sublime tecnologico”). È significativo che uno dei prodotti di questa tendenza alla magnificazione della dimensione dell'immagine e alla proliferazione di schermi fosse l'iconico Powers of Ten (1977) di Eames. Questo film pedagogico illustra un movimento da una coppia che fa un picnic a Chicago fino ai confini dell'universo per poi tornare indietro fino all'interno del corpo umano attraverso l'aumento esponenziale della distanza della “macchina da presa” dalla coppia e, ribaltando la traiettoria, diminuendo questa distanza al punto da penetrare nel corpo umano stesso. Il corpo umano sembra essere centrale nella dimostrazione, in primo luogo in quanto modello per l'unità di misura e poi come linea di demarcazione della traiettoria dal gigantesco all'infinitamente piccolo. Nonostante ciò, il film è al contrario un'allegoria dell'annichilimento del corpo e della sua posizione, ed esso funge solo da nostalgica citazione di un tempo in cui il corpo umano era la base e il riferimento per la misurazione, rimpiazzato ormai da una formula matematica per la progressione della scala. I limiti del viaggio della “macchina da presa” in entrambe le direzioni sono, certo, i limiti della conoscenza umana (in quel momento). Ma il film suggerisce che questo movimento è estendibile all'infinito e non è un caso se le tecnologie del sapere e dell'immagine sono qui inscindibili. La visione umana, con l'aiuto delle tecnologie dell'immagine, è infinitamente estendibile e la conoscenza è inserita in quella possibilità di visione. E finora ci si è limitati a parlare solo del corpo rappresentato, non di quello dello spettatore. L'occhio dello spettatore è perfettamente allineato con quello della tecnologia – non con quello dei “personaggi” rappresentati (l'uomo e la donna), e i suoi movimenti sono limitati dallo stadio corrente delle tecnologie dell'immagine (cioè della conoscenza). Eppure, non si tratta solo di un senso decorporeizzato o delocalizzato, ma anche di un senso che è potenzialmente dappertutto.

Vorrei ora discutere brevemente un altro film, piuttosto differente, che non è pensato per l'IMAX ma che si può dire abbia aspirazioni da IMAX e che allo stesso tempo differisce dai metodi di rappresentazione precedenti. Alcune parti di The Tree of Life (2011) di Terrence Malick furono filmate in IMAX e originariamente concepite per essere esibite separatamente in sale apposite. Ma il film è stato distribuito in sale tradizionali, incluse quelle scene, le quali hanno ottenuto dalla loro ripresa in IMAX un'incremento di definizione ma non di dimensione. Il film fa un ampio uso di quello che chiamerei “la ripresa da IMAX”: una soggettiva che si sposta in avanti verso l'orizzonte, o su un precipizio, o giù per una cascata e così via. Si tratta in effetti di una simulazione di una soggettiva, una soggettiva impossibile che è perciò de-psicologizzata. Si tratta ovviamente di uno dei dispositivi che maggiormente attivano il discorso dell'immersione. In The Tree of Life è accompagnato da inquadrature che ricordano i filmati educativi per IMAX ma che vengono qui chiaramente impiegate per evocare il sublime. Si tratta delle inquadrature della “nascita dell'universo”, spesso accompagnate da toccante musica classica o religiosa in crescendo – qui, la Messa di Requiem in Re Minore di Mozart, Lacrimosa. Malick rifiuta di fare uso di CGI (immagini generate al computer) per produrre i suoi effetti speciali cosmici e li ottiene tornando a tecniche che ricordano quelle utilizzate nei primi anni del cinema: latte attraverso imbuti, composti chimici, tinte fluorescenti, CO2, fumo, oggetti non identificabili ripresi talmente da vicino da sembrare enormi[14]. Allo stesso modo, Battle of Manila Bay (1898) era stato girato utilizzando navi giocattolo in una vasca da bagno. È un tipo di effetti speciali che sfrutta l'impossibilità dello spettatore di riconoscere le dimensioni e il suo fallimento nel negoziare lo spazio dell'immagine rispetto alla scala della vita quotidiana. L'illeggibilità della distanza tra macchina da presa e oggetto è traslata in quella tra spettatore e immagine. The Tree of Life ha a che fare con la misura -sia spaziale che temporale- in molti sensi. Eoni nella vita dell'universo sono contrapposti a memorie di una singola esistenza. Nella misura in cui si sforzano di rappresentare l'irrappresentabile, rientrano nella problematica del sublime. Ma non si tratta del sublime di Burke o di Kant, anche se vi sono delle affinità con essi. Il sublime di Malick risiede nelle scene familiari, che sono curiosamente decontestualizzate. All'interno della diegesi della memoria, il tempo è fratturato al servizio di una significativa condensazione spesso mirante alla produzione di un sentimento. Si fa largo uso del jump cut, i dialoghi sono troncati e inarticolati e le immagini sembrano talvolta impossibili e irreali quanto quelle delle sequenze cosmiche. La tecniche narrative partecipano alla stessa condensazione di tempo e evocazione di sentimenti come quelle delle sequenze cosmiche – lo scopo è quello di rendere la memoria individuale tanto sublime quanto l'infinita meraviglia del cosmo. Di conseguenza, le scene narrative sembrano dislocate, derealizzate ma non di meno, o forse di conseguenza, sublimi.

Tuttavia queste immagini, nel loro essere sublimi, non sono molto lontane, specialmente in alcuni punti della descrizione della madre, da delle immagini pubblicitarie, che ugualmente puntano a inscatolare la vita in momenti di beatitudine concentrata. Il movimento diventa vita nella forma di un gesto istantaneo che ambisce a essere riproducibile, distribuibile e a ottenere un comune consenso, un'affermazione della buona vita. In questi momenti, il sublime sembra essere colluso con la forma-merce. Secondo François Lyotard,

«C'è qualcosa di sublime nell'economia capitalista […] In un certo senso è un'economia regolata da un'Idea, quella di potere e di benessere infiniti. Non intende presentare nessun esempio reale per verificare questa idea. Nel subordinare la scienza a se stessa attraverso le tecnologie, specialmente quella del linguaggio, ottiene solamente, al contrario, di rendere la realtà sempre più inafferrabile e dubbia. […] Nascosta nel cinismo dell'innovazione sta certamente la disperazione del sapere che niente può più accadere. Ma innovare significa comportarsi come se moltissime cose accadessero, e farle accadere. Attraverso l'innovazione, la volontà afferma il proprio dominio sul tempo. Conformandosi perciò alla metafisica del capitale, che è tecnologia del tempo.»[15

La collusione di capitalismo e sublime, specialmente nella sua insistenza sull'innovazione nel campo tecnologico e in particolare in quello della tecnologia dell'immagine, non implica che il concetto di sublime sia inevitabilmente complice. Malick, in The Tree of Life, tenta senza dubbio di resistere alla logica capitalistica dell'innovazione così come allo spirito commerciale e alla conseguente astrazione dell'immagine. Il film recupera un discorso profondamente teologico, nel quale risiede la sua riflessione sull'infinito, aspirando a trovare un modo per affrontare l'indeterminatezza e a produrre un sublime che sia al di fuori dalla presa del tempo capitalistica. Tuttavia, il fatto che le sue immagini virino inconsapevolmente verso un'iconografia pubblicitaria, dovrebbe fungere da avvertimento riguardo alla vulnerabilità della logica del sublime – e specialmente del tentativo di localizzare il sublime nel quotidiano- in un contesto di mercificazione. Perché la logica del sublime da IMAX – forse il sublime tecnologico per eccellenza – è legata indissolubilmente a quella del capitalismo in un altro senso, nella misura cioè in cui opera il discorso dell'immersione. Il sublime da IMAX produce l'illusione che profondità e accesso diretto al corpo siano ancora possibili, e, per quanto riguarda la radicale delocalizzazione e dislocazione, l'illusione che il soggetto sia ancora dotato di potere di fronte a un mondo definibile come estensione infinita.

Portrait of My Father e Photo of My Mother di Jim Campbell danno un ruolo centrale all'immagine fotografica ma solo nella sua contrapposizione ad un altro tipo di registrazione – uno precedentemente non inteso come estetico ma piuttosto medico: quello del respiro e del battito cardiaco. La temporalità dell'opera diviene quella del corpo o, forse, il corpo diventa una sorta di medium (in modo piuttosto differente da quello di Orlan). In questo senso, l'opera è testimone (e parte) dell'emorragia estetica, del trasferirsi dell'esperienza estetica a qualsiasi materiale.

La crisi dell'estetica è stata sottolineata da Frederic Jameson, che afferma che ogni nozione di immagine come arte è stata assimilata dalla logica della mercificazione e che tutto nella vita quotidiana è diventata estetizzato, deprivando il concetto di qualsiasi effettività in un'”epoca dell'immagine del mondo”[16]. La vita di tutti i giorni è saturata da immagini, schermi e suoni registrati. Donald Judd e Robert Morris hanno parlato dell'esaurirsi dello spazio rettangolare della pittura. L'unica cosa ancora possibile da fare con i confini della cornice o della tela era eccederli ed espandere il concetto di opera per includere lo spazio reale. Lo schermo cinematografico è un rettangolo a sua volta – uno il cui aspect ratio è rimasto significativamente standardizzato per decenni. Ma in quella che abbiamo chiamato “cultura dello schermo”, intesa come opposta alla cultura del museo, la questione non è stata quella di inquadrare o incorniciare l'arte in un modo diverso, di espandere o sorpassare la sua inquadratura o di rinegoziarne l'oggetto, quanto quella di ssvincolare lo schermo dalla sua posizione in sala e di disseminarlo ovunque. Quindi non ci stiamo confrontando con l'esaurirsi del rettangolo quanto con il suo spostarsi altrove – negli schermi di YouTube, in quelli dei cellulari, delle televisioni e dei computer e persino sugli schermi giganti sui muri degli edifici a Tokyo, Hong Kong, New York: l'ansia legata al punto di saturazione mediatica e alla ridefinizione critica del concetto di infinito – in cui tutto è infinitamente rappresentabile e proiettabile. Panofsky analizzò la prospettiva rinascimentale come sintomo e ipostatizzazione di un nuovo concetto – quello di infinito, incarnato dal punto di fuga.[17] Si trattava però di un infinito rappresentabile, che confermava e rassicurava il soggetto umano come punto di vista, come agente della visione. In un'era di proliferazione di schermi, il concetto di infinito è stato riconfigurato – esiste non nella profondità dell'immagine ma nella sua espansione, nella sua apparentemente estensibilità senza fine, nella sua occupazione di praticamente ogni spazio. Questo infinito della rappresentazione, lungi dal rassicurare, provoca un'ansia riguardo al corpo e alla sua difficile negoziazione dello spazio.

Portrait of My Father e Photo of My Mother di Campbell intervengono in questa rete mediatica. Il polso e il respiro dell'artista non sono una materia qualsiasi. Sono tracce del corpo – ovvero di colui che sente ed esperisce. Per Clement Greenberg, il medium è il punto di contatto con il reale, il fisico, ciò che rende l'arte sensibile e cioè estetica. Un'altra lettura dell'opera di Campbell potrebbe inquadrarla come dimostrazione del fatto che il corpo è il medium per eccellenza, sempre già implicato nella decifrazione della fotografia come traccia del tempo (presente e non presente, nell'immagine, perché il corpo dello spettatore dell'opera di Campbell è necessariamente coinvolto nella sua temporalità, vale a dire con la temporalità del corpo dell'artista) con l'apparire e lo scomparire. Grazie all'alterno opacizzarsi e focalizzarsi dell'immagine, l'opera spinge il suo spettatore a sforzarsi di vedere. E in questo sforzo, lo spettatore è reso conscio, di nuovo, dell'opera, della presenza del corpo, non come se fosse immerso in un universo sensoriale simulato ma in quanto resistenza, e come soggetto a sua volta a una misurazione/registrazione tecnica, come parte di una rete che è leggibile solo in momenti intermittenti, a fasi alterne.

(pubblicato per gentile concessione dell'autrice; traduzione di Elisa Cuter)

[1] S. Kracauer, “Photography” in The Mass Ornament: Weimar Essays, a cura di Thomas Y. Levin, Harvard University Press, Cambridge 1995, p. 49 (in italiano “La fotografia” in S. Kracauer, La massa come ornamento, Prismi, Napoli 1982.)

W. Benjamin, “A Small History of Photography” in One-Way Street, and Other Writings, traduzione di Edmund Jephcott e Kingsley Shorter, NLB, 1979, p. 243. (traduzione italiana di Enrico Filippini, da “Breve storia della fotografia” in W. Benjamin, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 1966).

[2] E. M. Forster, Collected Tales of E. M. Forster, citato in John Raskin, The Mythology of Imperialism: A revolutionary Critique of British Literature and Society in the Modern Age, Random House, New York 1971, p. 36. (Traduzione propria)

[3] Matthew Tanteri, citato in C. C. Sullivan, “Design Focus: Chanel Ginza, Tokyo”, 4 novembre 2013, <http://www.archlightning.com/retail-projects/chanel-ginza–tokyo.aspx> (traduzione propria).

[4] Cfr. C. Acland, “IMAX Technology and the Tourist Gaze” in Cultural Studies, Vol. 12, N. 3, 1998, p. 429-445. (Traduzione propria).

[5] J. Belton, Widescreen Cinema, Harvard University Press, Cambridge 1992, p. 197. (Traduzione propria)

[6] “David Lynch on iPhone”. Video pagato dalla Apple. YouTube, 4 gennaio 2008. 4 Novembre 2013 <http://www.youtube.com/watch?v=wKiIroiCvZ0>. (Traduzione propria)

[7] A. Stageman, “The Large-Screen Film: A Viable Entertainment Alternative to High Definition Television” in Journal of Film and Video, Vol. 26, N. 2 (Primavera 1984), p. 24. (Traduzione propria)

[8] J. Derrida, The Truth in Painting, trad. di Geoffrey Bennington e Ian McLeod, University of Chicago Press, Chicago 1987, p. 23. (In italiano La verità in pittura, trad. di G. Pozzi, e D. Pozzi, Newton Compton, Roma 2005.)

[9] E. Burke, A Philosophical Inquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful, Edizione pe Kindle, Oxfor University Press, Oxford 1990, pp. 113, 128. (In italiano Inchiesta sul bello e il sublime, a cura di G. Serta e G. Miglietta, Aesthetica 2000) (Traduzione propria).

[10] Ibidem, p. 120.

[11] Cfr. E. Panofsky, Perspective as Symbolic Form, trad. di C. S. Wood, Zone Books, New York 1997. (In italiano La prospettiva come “forma simbolica”, trad. di E. Filippini, Abscondita, 2013).

[12] F. Jameson, Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism, Duke University Press, Durham 199, p. 9. (In italiano Postmodernismo. Ovvero la logica culturale del tardo capitalismo, trad. di M. Manganelli, Fazi 2007)

[13] Cfr. D. Joselit “Notes on Surface: Toward a Genealogy of Flatness”, Art History, vol. 23. N. 1 (Marzo 200), pp. 19-34.

[14] Cfr. D. Trumball, citato in H. Hart, “Video: Tree of Life Visualizes the Cosmos Without CGI”, Wired, 17 giugno 2011. $ Novembre 2013: <http://www.wired.com/underwire/2011/06/tree-of-life-douglas-trumbull/>.

[15] J.F. Lyotard, The Inhuman, Stanford University Press, Stanford 1991, pp. 105-107. (In italiano, L'inumano, Lanfranchi 2011) (Traduzione propria)

[16] F. Jameson, “Transformations of the Image in Postmodernity” in The Cultural Turn: Selected Writings on the Postmodern, 1938-1998, Verso, New York 1998, pp. 99-113. (Traduzione propria)

[17] Cfr. E. Panofsky, Perspective as Symbolic Form, trad. di C. S. Wood, Zone Books, New York 1997. (In italiano La prospettiva come “forma simbolica”, trad. di E. Filippini, Abscondita, 2013).