Il Lantaren Venster è una specie di isola all’interno del festival di Rotterdam. Non solo perché questo cinema se ne sta remoto rispetto alle altre sedi e per raggiungerlo bisogna affrontare le forme acuminate e le gelide raffiche dell’Erasmus Brug, ma perché qui, nei primi cinque giorni, si tiene una kermesse, una sorta di festival nel festival, che richiama tantissime presenze dal mondo del cinema sperimentale e d’artista. Anche se quest’anno il concorso principale dei Tiger Awards for Short Film non brillava particolarmente, le sei sale pullulavano comunque di programmi, il cui intento è offrire una buona selezione fra anteprime e titoli già in circolo, così che qualche scoperta e diverse conferme non mancano mai nell’abbondante menu.

Aspettando tra una proiezione e l’altra nel vasto atrio del Lantaren e incontrando di continuo le solite facce è difficile evitare l’impressione di trovarsi nel bel mezzo di una nicchia; una parola che riesce sempre antipatica, riducendosi spesso all’idea di un circolino autoreferenziale, e che invece potrebbe assumere altre sfumature, se la si intendesse, in termini più ecologici, come habitat vitale per salvaguardare la diversità nel cinema, a fronte del bieco darwinismo che domina (e omologa) altri territori. In questo senso Rotterdam fa da tempo un ottimo lavoro e pochi festival di primo piano dedicano tanta attenzione, in termini di quantità e qualità, ai formati minori e, soprattutto, alle ricerche e alle poetiche che trovano in essi un terreno di elezione. Un’isola favorisce interessanti deviazioni nello sviluppo delle specie, e non è mai del tutto avulsa da quanto la circonda, ma sempre parte di una formazione: non esistono isole, ma arcipelaghi, proliferazioni di singolarità che emergono da fondali comuni, risentono di collisioni e fratture, persistenze e rivolgimenti, crepe del presente da cui affiora materiale antico, ancora incandescente, che si cristallizza in forme inattese. In certi casi, insomma, un relativo isolamento è qualcosa di sano, da salvaguardare, offre terreno fertile per immaginare scenari utopici o anacronistici, il che poi vuol dire restare ben piantati nel presente senza esserne asserviti o assuefatti.

E parlando di isole e utopie, il pensiero (il mio perlomeno) va in automatico a due dei vincitori dei Tiger Awards, la premiata ditta Ben & Ben, ovvero Rivers e Russell, reduci dall’impresa comune di A Spell To Ward Off the Darkness (2013) e qui impegnati a tirare importanti fila delle rispettive opere. Con Greetings to the Ancestors (2015) Russell porta a termine la trilogia The Garden of Earthly Delights, in cui s’interroga sulla possibilità di ricreare una dimensione edenica in un mondo in cui (come nell’omonimo trittico di Bosch) paradiso e inferno sembrano darsi senza soluzione di continuità. Dopo Let Us Persevere in What We Have Resolved Before We Forget (2013), dove l’attesa di palingenesi legata ai culti del cargo di Vanuatu diventava sospensione beckettiana, e il viaggio nella Grecia trasfigurata di Atlantis (2014) con Utopia di Thomas More come guida, Russell percorre una regione tra il Sudafrica e lo Swaziland, sulle tracce della Silene Capensis, una radice che produce intensi stati onirici in chi la assume. Girando in zone martoriate da povertà, HIV, divisioni etniche, Russell non documenta marginalità e conflitti, concentrandosi piuttosto sulle frontiere tra sogno e veglia, dove la vita psichica individuale rifluisce nel collettivo, poiché per gli Xhosa è nei sogni che s’incontrano gli antenati e la comunità può rimarginare le proprie ferite. Tra guaritori e culti carismatici, divinazione e glossolalia, Greetings si compone come un travelogue onirico, in cui il montaggio, come i sottotitoli invadenti e brechtiani (già usati negli altri due film), fungono da risveglio, rielaborando i frammenti captati nell’esperienza sul campo, secondo la sua metodica interferenza tra etnografia e psichedelia. Russell continua a perseguire un cinema di incorporazione, che traduce l’oscillazione tra prossimità e alterità connessa all’atto del filmare nell’esperienza fisica del film in sala, sospesa tra immersione partecipante e distacco riflessivo.

Pur affetto da inguaribile nomadismo quanto l’amico Russell, Ben Rivers questa volta è rimasto a casa propria per girare un film-inventario che raccoglie non solo oggetti concreti accumulati nel tempo, ma anche motivi ricorrenti nella sua opera. Things è un film fatto, appunto, di cose, d’incontri con cose e presenze, tra l’allucinazione dell’ordinario di Xavier De Maistre in Viaggio intorno alla mia camera e la fascinazione per l’opaca singolarità degli oggetti del Nouveau Roman. Come altri luoghi esplorati in passato, la casa dello stesso Rivers diventa un “mondo ermetico”, racchiuso eppure attraversato da flussi immemoriali, percorso dalle quattro stagioni che scandiscono i capitoli, ma focalizzato su atmosfere interiori, un’intimità temperata da un’ironia allusiva. L’inverno è in bianco e nero e di carta, ritagli e fotografie che si animano fra tremiti e messe a fuoco; in primavera un brano di Robert Pinget offre crude immagini di un mondo apocalittico, evocando un cannibalismo che vediamo trasfigurato nell’idillico contesto del giardino di casa, in estate, quando uno scoiattolo incontra la propria immagine scolpita in una noce di cocco; l’autunno, infine, segna un brusco passaggio, nel film come nella devozione alla celluloide di Rivers. La soggettività di sguardo finora implicita diventa soggettiva da videogame, penetrando nel corpo mentre si disfa della carne; la casa si mostra ora per intero, ma con la pelle della computer graphic. La stessa immagine primordiale, una pittura rupestre di Lascaux, apre e chiude il film serrandolo in un loop che fa di Things qualcosa di più di un autoritratto oggettuale: mentre si ritrae nel proprio spazio più intimo, Rivers si slancia infatti a sondare profondità temporali non certo estranee alla sua opera. Se il vecchio S., l’eremita darwiniano di Origin of the Species (2008), sapeva ritrovare l’intera storia dell’universo nei mutamenti del piccolo mondo attorno alla sua baracca, qui l’artista sembra adottare una prospettiva simile, guardando però non alla storia naturale, ma a quella umana, vista come transito di rappresentazioni e modi di produzione delle immagini.

La commistione di tecniche di Things sintetizza uno dei grandi nodi verso cui l’eterogeneità dei lavori qui presentati può esser fatta convergere, ovvero l’intreccio tra tecnologie della visione ed esperienza, che coinvolge pratiche vecchie e nuove, ognuna con le proprie potenzialità estetiche e critiche: semplificando, potremmo distinguere, da una parte, la fedeltà alla pellicola, alla sua fisica dell’incertezza, a un’impronta plasmata da incontri con il reale; dall’altra, l’esplorazione di una superficie numerica, fatta di moduli e pixel, che a sua volta sembra plasmare sempre più la stessa realtà in cui viviamo.

Quest’ultima impressione sorge raggelante dalle distese sintetiche di L’invention du desert (2014), dove Thibauld Le Texier fa scivolare uno sguardo disincarnato su una serie di rendering architettonici trovati in rete: spazi di un quotidiano anonimo e programmato, centri commerciali, complessi residenziali, appartamenti in cui figurine se ne stanno sospese, immobili, mentre un voice over meccanico descrive l'umanità dalla prospettiva della sua obsolescenza, da un futuro in cui l’ipotesi della singolarità (il superamento delle capacità umane di comprensione e previsione da parte del progresso tecnologico) si è realizzata attraverso il drenaggio di ogni animazione.

Da una prospettiva molto più movimentata e complessa arriva la cascata di pixel su cui si puntella l’inquieto video saggio di Beatrice Gibson: ispirato al romanzo sperimentale JR di William Gaddis, in cui un precoce undicenne diventa un asso della finanza manovrando fondi da una cabina telefonica, F for Fibonacci è una satira che ha il tono surreale e rivelatore che spesso assumono i discorsi dei bambini quando li si prenda con la dovuta serietà. Così il dialogo con un ragazzino, che racconta dell’improbabile Mr. Money e della sua mirabolante fortuna acquisita grazie a Minecraft, nella sue distorsioni visive e concettuali rispecchia in modo fin troppo preciso un mondo governato da un principio ludico tanto creativo quanto distruttore. Confrontando le astrazioni che governano la composizione musicale come la speculazione finanziaria, Gibson soppesa le parti che costruzione e caso giocano nell'una e nell'altra, mentre la grezza materia 8 bit di Minecraft, videogioco-universo idolatrato dai giovanissimi, sembra suggerire come la costruzione di un mondo astratto possa coincidere con lo sgretolamento del reale.

Sul fronte di chi ancora aderisce con passione alla celluloide, troviamo uno dei programmi più interessanti e riusciti di questa edizione, “Imprints”, dove tracce, impressioni, stratificazioni fanno della pellicola una membrana ricettiva, sensibile mediatrice tra visibile e invisibile. Per sound of a million insects, light of a thousand stars, Tomonari Nishikawa ha sepolto un negativo 35mm a colori sotto una coltre di foglie nei pressi del sito dell’impianto nucleare di Fukushima: per un’intera notte la pellicola è stata impregnata dagli agenti atmosferici, comprese le possibili radiazioni residue in una zona ufficialmente decontaminata e ripopolata dopo il disastro. Su un intenso sfondo celeste brevi fremiti di graffi e macchie evocano una notte pervasa dal crepitio degli insetti notturni, dallo scintillare delle stelle, e da altre invisibili (e inquietanti) presenze.

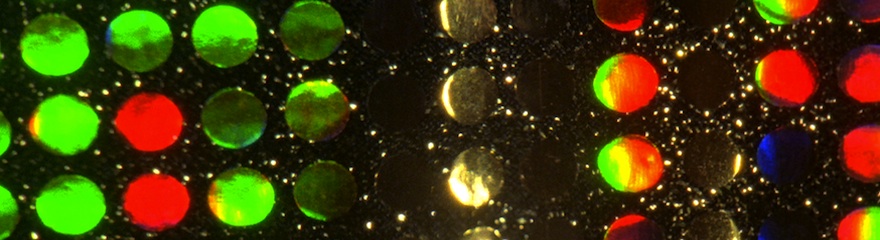

Con Razzle Dazzle (2015) Jodie Mack aggiunge un altro faldone ai suoi “archivi stroboscopici”, in cui si ammassano motivi tessili e pattern industriali incanalati nella ritmica fluida e rigorosa di un’animazione fotogramma per fotogramma, fondata sulla discontinuità e l’assenza di movimento illusionistico. “Anti-animazione”, ribadisce la giovane e prolifica filmmaker, che prosegue nel suo personale corto circuito tra l’austero formalismo del film strutturale e una vena psichedelica innescata dall’orchestrazione di materiali quotidiani e pop: plaid a righe, merletti, motivi cachemire e tye-dye, oppure, come in questo caso, un delirio di glitter e ricami squillanti: immergersi nel frenetico sfarfallio di Razzle Dazzle è come sperimentare un trip cosmico sui banchetti di un mercatino o nell’armadio di vostra nonna, ipnotizzati dal luccicare sgualcito di una sfarzosità gioiosamente pacchiana.

Ma l’opera visivamente più impressionante e (è il caso di dirlo) impressionata del programma è senz’altro brouillard: passage #14: con una cinepresa 35mm a spalla Alexandre Larose ha attraversato per una quarantina di volte lo stesso tratto di verde fino alla riva di un lago, filmando sempre sullo stesso rullo un paesaggio che si dissolve in una vertigine di sovrimpressioni, ogni consistenza sfaldata in una nebulosa di colori accessi, corpuscoli che si spargono come polline e restano a galleggiare su una superficie che si fa sempre più viscosa e avvolgente, impedendo di proiettarci nel movimento in avanti della ripresa. La corsa imprevista di una bambina che taglia la strada s’imprime come un fantasma rossastro, sfregiando la meticolosa operazione con la grazia dell’aleatorio.

Altro genere di vertigine, calibrata su un uso maniacalmente sovversivo di mezzi tradizionali come lunghezze focali e (minimi) movimenti di macchina, la offre il nuovo lavoro di Johann Lurf, EMBARGO (2014), che riprende e sviluppa all’estremo tecniche già sperimentate nel precedente RECONAISSANCE (2012), dove si creavano sottili sfasamenti tra primo piano e sfondo in quadri apparentemente fissi, producendo un’inquietante animazione nei notturni deserti di una vecchia diga usata dall’esercito americano per testare siluri. Qui l’artista austriaco fa la posta a un capannone recintato, un fabbricato come se ne trovano tanti in periferia e che dissimula discreto la propria produzione di armi. Per placcare visivamente la sorvegliata rispettabilità in cui si trincera l’industria militare, Lurf adotta una sottile e implacabile strategia di accerchiamento, avvolgendo lo sguardo in volute furiose quanto ambigue, che ci allontanano dall’obiettivo nello stesso istante in cui ci sembra di raggiungerlo: un pandemonio di aberrazioni ottiche si scatena nell’anonima vacuità di una zona industriale, incalzato da una martellante musica elettronica. Storditi da questa chirurgica manipolazione percettiva, si resta come reduci di un conflitto a fuoco in cui a ferire non sono i proiettili, ma le loro traiettorie, mentre insorge un senso d’impotenza che Lurf non sembra avere alcuna intenzione di dissipare.

Un’ultima scoperta che vale la pena menzionare arriva inattesa (purtroppo) dallo schermo di un computer della video library, un anonimato che del resto si addice al mistero in cui è avvolto Endless, Nameless (2014), composto da rulli di Super8 filmati nel corso di vent’anni da Mont Tesprateep nel giardino di casa del padre, un ufficiale dell’esercito thailandese. Soldati che fanno corvée di giardinaggio e si fermano un tratto a guardare in macchina, si abbandonano al sopore pomeridiano o a passatempi vagamente inquietanti: un uomo sembra soffocare con in testa un sacco di tela bianca, forse lo stesso in cui in un’altra inquadratura si agitano le forme di un serpente. Frammenti che risalgono alla memoria, impastati nel calore tropicale e nella bava traslucida della pellicola sviluppata a mano: la spontaneità da film amatoriale sembra pronta in ogni momento ad avvitarsi in una messa in scena che l’operatore-osservatore non sembra in grado di evitare o controllare, come in un sogno in cui non possiamo più chiudere gli occhi, avendoli già serrati.

Alle proiezioni al Lantaren Venster si aggiungono poi numerose installazioni disseminate per la città e un ciclo serale di eventi live, Mind the Gap. Ospite d’onore con un’antologica delle sue performance di proiezione suddivisa in otto incontri (“Opposition Brings Reunion” il titolo), McClure ha inaugurato le serate con un nuovo lavoro, Suffusion of Fine Glass Transom and Leadlight Panes, e un altro recente, Textiles Through the Ages. Entrambi declinano una linea seguita da tempo dall’artista, lavorando a filtrare, distorcere, dissolvere la materia figurativa impressa sulla pellicola in rifrazioni e palpiti stroboscopici, che spogliano lo schermo da qualsiasi rappresentazione e ne fanno un campo vivo di energia. Il proiettore, con la pura luce della sua lampada, si prende una sorta di rivincita sulla pellicola e la cinepresa. McClure solleva questo umile esecutore dai suoi incarichi, lo moltiplica, lo smonta, lo fa vibrare e suonare come non si è mai permesso, letteralmente dato che spesso inonda la sala col rumore generato dal suo meccanismo e modulato da un set di pedali distorsori. Il secondo pezzo presentato la prima sera offre un interessante riflessione in atto sul suo materiale di partenza: un vecchio film didattico sui tessuti, che è fatto scorrere in tutta la sua durata (con tanto di commento originale), ma senza l’ausilio dell’otturatore: i fotogrammi non scanditi dal meccanismo s’impastano così in un unico sfilacciamento luminoso, come un tappeto logoro, che si disfa di ogni ornamento per rivelare la propria intelaiatura. A intermezzo delle due proiezioni, il complice Alex Mendizabal stordisce tutti lasciando invadere la sala da una montante onda sonora prodotta da un ammasso di palloncini che si sgonfiano lentamente: quello che sembra un innocuo allestimento da festa di compleanno diventa in breve una devastante cassa di risonanza, aggressiva, ma finemente articolata e variegata, come se i colori molteplici dei palloncini si fossero mutati in altrettante tonalità. Sarà pure, come dice l’autore, una “proiezione fraudolenta”, ma è una delle cose più potenti a cui ho assistito in questa edizione.

Del resto anche McClure, che non è certo un filmmaker, dato che film non ne produce, ma al limite li bistratta, è un proiezionista fraudolento e insubordinato, uno che si rifiuta di eseguire la partitura stabilita da chi ha prodotto la pellicola e gioca su cambi di messa a fuoco e di mascherini, su griglie e altri oggetti inseriti tra faro e lente, insomma su tutto quanto, almeno una volta, faceva urlare il pubblico in sala per riportare ordine sullo schermo. Un sabotatore e un “anestesista”, come dice con impassibilità sghignazzante in una delle sue divaganti e incespicanti introduzioni, che estendono alla parola le sue bizzarre note di programma (rigorosamente vergate a pennarello e fotocopiate), dove meticolose descrizioni tecniche si alternano a criptici giochi di parole, schemi grafici e sornione dichiarazioni di guerra a ogni concezione acquisita riguardo al cinema. Un generoso anestesista, che somministra dosi pesanti di luce e suono, intensità che non sono certo per tutti i gusti, ma arrivano a tutti i sensi, e invece di sedare, risvegliano: accettare il minimalismo di McClure, la tabula rasa cui riduce tutto ciò che possiamo pensare come cinema, significa anche attivare doti insospettate del nostro sensorio, tastarne i limiti, e su questi perdersi a giocare. Le sue performance sono questo deserto animato, rumoroso e sfarfallante, dove nessuno vede la stessa cosa, ognuno preda del proprio miraggio, e non è questione d’interpretazione, ma di appartenenza di ciascuno ai propri nervi, alle proprie viscere. L’anestesia aiuta a vedere con i propri occhi: è la profilassi per un’autentica e letterale autopsia.